-

Aufgenommen im Dezember 2014 -

Aufgenommen im Dezember 2014 -

Aufgenommen im Dezember 2014 -

Aufgenommen im August 2008 -

Aufgenommen Dezember 2014 -

Aufgenommen im Dezember 2014 -

Aufgenommen im Dezember 2014 -

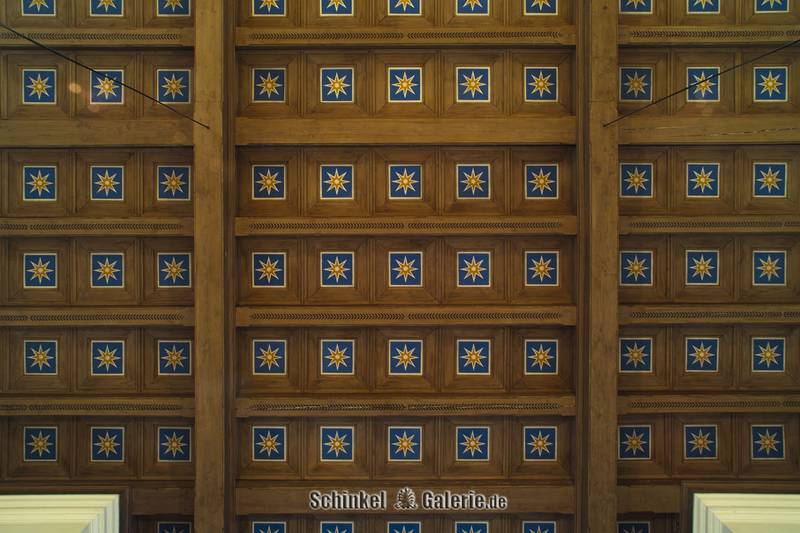

Kassettendecke mit den Schinkelsternen; Aufgenommen im Dezember 2014 -

Aufgenommen im Dezember 2014 -

Ehem. Taufstein der Nazarethkirche, steht heute in der Kirche zu Eichwege. Aufgenommen im August 2014

Per königlichem Erlass vom 23. Februar 1828 wurde der Auftrag erteilt, zwei gleichartige Kirchen für die Oranienburger Vorstadt mit 2500-3000 Sitzplätzen zu entwerfen. Mit dem Bau dieser beiden Kirchen sollte die ständig wachsende Sophiengemeinde entlastet werden, die für die seelsorgerische Betreuung in den nördlichen Vorstädten verantwortlich war. Als Standorte für die beiden Kirchen war das Rosenthaler Tor und der Wedding vorgesehen. Die Baukosten übernahm Friedrich Wilhelm III. selbst.

Schinkel wurde am 29. Februar 1828 damit betraut, einen kostengünstigen Entwurf ohne überflüssigen Zierrat für die beiden Kirchen zu entwerfen. Er erarbeitete fünf Entwürfe, die dem König zur Entscheidung vorgelegt wurden. Zwei Entwürfe wurden zur Ausführung genehmigt. Der Bau der St. Elisabethkirche vor dem Rosenthaler Tor wurde zuerst beschlossen. Mit den Bauarbeiten wurde sogleich begonnen. Aus diesem Grunde stellt sie sich heute noch annähernd so dar wie ursprunglich geplant. Denn zwischenzeitlich erfolgte aus politischen und finanziellen Gründen eine Planänderung. Statt der zwei "großen" Kirchen sollten nun vier kleinere Kirchen mit je 800-1000 Sitzplätzen errichtet werden. Da die St. Elisabethkirche im Bau schon weit vorgeschritten war, war an eine umfassende Änderung der Pläne nicht mehr zu denken. Einsparungen am Bau konnten nur noch am Bauschmuck und an der Innenausstattung gemacht werden. Daher ist sie die größte der vier Vorstadtkirchen.

Die Nazarethkirche auf dem Wedding entstand nach den modifizierten Plänen Schinkels. Die drei kleineren Vorstadtkirchen St. Paul, St. Johannis und die Nazarethkirche zeichnet aus, das alle auf dem selben Grundriß mit Apsis und Vorhalle errichtet wurden. Trotzdem verstand es Schinkel, jeder Kirche ihre eigene Prägung zu geben. Die Baukostenosten für die drei kleinen Vorstadtkirchen wurden auf 115 000 Taler veranschlagt.

Die Nazarethkirche ist ein Rechteckbau im Rundbogenstil und wird von einem flachen Satteldach bedeckt. Sie wurde, wie ihre Schwesterkirche St. Johannis, in Sichtziegelbauweise errichtet. Das Eingangsportal ist dreifach unterteilt und mit Rundbögen versehen. Über ihm befindet sich eine große Fensterrosette. An den Gebäudeecken befinden sich je zwei übereinander liegende schmale Fenster, die der Beleuchtung der in den Gebäudeecken liegenden Treppenhäusern dienen. Die Längsseiten sind durch vier, in der oberen Wandhälfte liegende große Rundbogenfenster gegliedert, die durch ein nicht umlaufendes Kaffgesims verbunden sind. Unter den oberen Fenstern befanden sich ursprünglich 4 kleinere Rundbogenfenster, die im Inneren den Platz unter den Emporen ausleuchteten. Durch spätere Umbauten bedingt, wurden drei weitere Fenster hinzu gefügt.

Das Innere ist ein Emporensaal mit Flachdecke und war klassizistisch ausgeschmückt. Bauzeit war von 1832-1835.

Ende des 19.Jh. wurde die Kirche zu klein, was einen Neubau erforderlich machte. Die neue Nazarethkirche wurde an anderer Stelle erbaut, so das diese erhalten blieb. Sie wurde 1905 zum Gemeindezentrum ausgebaut. Umfangreichste Baumaßnahme war der Einbau einer Zwischendecke. Die Ausstattung der Kirche wurde zur Finanzierung des Umbaus verkauft. Einzig der

Taufstein hat sich erhalten. Er steht heute in der Kirche von Eichwege (Döbern) bei Cottbus.

Heute befindet sich in den unteren Räumen der Kirche ein Kindergarten.

Der obere Saal (Schinkelsaal) wurde 1977-80 restauriert. Es wurde trotz der veränderten Raumsituation versucht, die ursprüngliche Farbgebung nach Schinkels Plänen wiederherzustellen. Auch die Kassettendecke mit den goldenen Sternen auf blauem Grund erstrahlt wieder in alter Pracht.

Heute finden hier wieder Gottesdienste statt.

(Quelle: Johannes Cramer; Ulrike Laible und Hans-Dieter Nägelke: Karl Friedrich Schinkel, Führer zu seinen Bauten, Band1

Faltblatt der Evangelischen Kirchengemeinde, Nazarethstraße 50, 13347 Berlin; Text: Alexander Esin &J.-U. Krüger)